дёңеҢ—иҷҺж –жҒҜең°дҝқжҠӨдёҺжҒўеӨҚзҡ„жҢ‘жҲҳеҸҠжңӘжқҘеҸ‘еұ•ж–№еҗ‘жҺўи®Ё

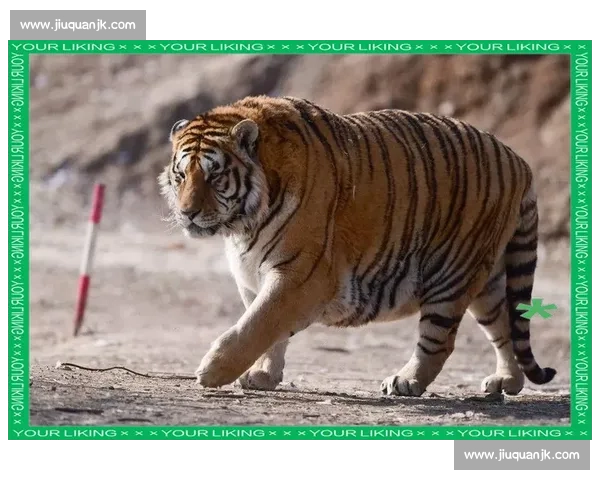

дёңеҢ—иҷҺдҪңдёәжҲ‘еӣҪд№ғиҮіе…ЁзҗғжңҖе…·д»ЈиЎЁжҖ§зҡ„жҝ’еҚұеӨ§еһӢзҢ«з§‘еҠЁзү©д№ӢдёҖпјҢе…¶ж –жҒҜең°дҝқжҠӨдёҺжҒўеӨҚе·ҘдҪңдёҚд»…е…ід№Һзү©з§ҚиҮӘиә«зҡ„延з»ӯпјҢжӣҙдҪ“зҺ°дәҶз”ҹжҖҒзі»з»ҹзҡ„е®Ңж•ҙжҖ§дёҺеҒҘеә·еәҰгҖӮиҝ‘е№ҙжқҘпјҢйҡҸзқҖз”ҹжҖҒж–ҮжҳҺе»әи®ҫзҡ„жҺЁиҝӣе’ҢеӣҪ家еҜ№йҮҺз”ҹеҠЁзү©дҝқжҠӨеҠӣеәҰзҡ„еҠ еӨ§пјҢдёңеҢ—иҷҺж•°йҮҸе‘ҲзҺ°еҮәйҖҗжӯҘеӣһеҚҮзҡ„и¶ӢеҠҝгҖӮ然иҖҢпјҢиҝҷдёҖиҝӣеұ•зҡ„иғҢеҗҺд»ҚеӯҳеңЁиҜёеӨҡжҢ‘жҲҳпјҢеҰӮж –жҒҜең°зўҺзүҮеҢ–гҖҒдәәзұ»жҙ»еҠЁе№Іжү°гҖҒи·ЁеўғдҝқжҠӨйҡҫеәҰеӨ§д»ҘеҸҠз”ҹжҖҒдҝ®еӨҚзҡ„й•ҝжңҹжҖ§дёҺеӨҚжқӮжҖ§зӯүгҖӮжң¬ж–Үе°Ҷеӣҙз»•дёңеҢ—иҷҺж –жҒҜең°дҝқжҠӨдёҺжҒўеӨҚзҡ„зҺ°е®һеӣ°еўғдёҺжңӘжқҘи·Ҝеҫ„еұ•ејҖзі»з»ҹжҺўи®ЁпјҢдё»иҰҒд»ҺеӣӣдёӘж–№йқўиҝӣиЎҢж·ұе…ҘеҲҶжһҗпјҡдёҖжҳҜж –жҒҜең°з ҙзўҺеҢ–дёҺз”ҹжҖҒиҝһйҖҡжҖ§й—®йўҳпјҢдәҢжҳҜдәәзұ»жҙ»еҠЁе№Іжү°дёҺзӨҫеҢәе…ұеӯҳжҢ‘жҲҳпјҢдёүжҳҜи·ЁеўғеҗҲдҪңдёҺеӣҪйҷ…дҝқжҠӨжңәеҲ¶е»әи®ҫпјҢеӣӣжҳҜжңӘжқҘеҸ‘еұ•ж–№еҗ‘дёҺ科жҠҖеҠ©еҠӣгҖӮйҖҡиҝҮеӨҡз»ҙеәҰзҡ„з ”з©¶дёҺи®әиҝ°пјҢж—ЁеңЁдёәдёңеҢ—иҷҺж –жҒҜең°дҝқжҠӨжҸҗдҫӣжӣҙеҠ 科еӯҰгҖҒзі»з»ҹдёҺеҸҜжҢҒз»ӯзҡ„жҖқи·ҜпјҢдёәе®һзҺ°дәәдёҺиҮӘ然е’Ңи°җе…ұз”ҹиҙЎзҢ®жҖқиҖғдёҺеҗҜзӨәгҖӮ

1гҖҒж –жҒҜең°з ҙзўҺеҢ–дёҺз”ҹжҖҒиҝһйҖҡжҖ§й—®йўҳ

дёңеҢ—иҷҺзҡ„ж –жҒҜең°дё»иҰҒеҲҶеёғеңЁдёӯеӣҪдёңеҢ—дёҺдҝ„зҪ—ж–Ҝиҝңдёңең°еҢәпјҢдҪҶй•ҝжңҹд»ҘжқҘз”ұдәҺжЈ®жһ—з ҚдјҗгҖҒеҹәзЎҖи®ҫж–Ҫе»әи®ҫзӯүдәәзұ»жҙ»еҠЁпјҢеҜјиҮҙж –жҒҜең°йҖҗжёҗз ҙзўҺеҢ–пјҢз”ҹжҖҒе»ҠйҒ“иў«еҲҮж–ӯгҖӮж –жҒҜең°зҡ„з ҙзўҺдёҚд»…йҷҗеҲ¶дәҶдёңеҢ—иҷҺзҡ„жҙ»еҠЁиҢғеӣҙпјҢд№ҹйҷҚдҪҺдәҶз§ҚзҫӨй—ҙзҡ„еҹәеӣ дәӨжөҒпјҢеўһеҠ дәҶиҝ‘дәІз№Ғж®–зҡ„йЈҺйҷ©пјҢд»ҺиҖҢеҪұе“Қзү©з§Қзҡ„й•ҝжңҹеӯҳз»ӯиғҪеҠӣгҖӮ

дёәеә”еҜ№иҝҷдёҖй—®йўҳпјҢжҲ‘еӣҪе·Іе»әз«ӢеӨҡеӨ„иҮӘ然дҝқжҠӨеҢәдёҺеӣҪ家公еӣӯдҪ“зі»пјҢеҰӮдёңеҢ—иҷҺиұ№еӣҪ家公еӣӯзҡ„и®ҫз«ӢпјҢдёәжҒўеӨҚж –жҒҜең°иҝһйҖҡжҖ§жҸҗдҫӣдәҶеҲ¶еәҰдҝқйҡңгҖӮ然иҖҢпјҢдҝқжҠӨеҢәд№Ӣй—ҙд»ҚеӯҳеңЁз”ҹжҖҒвҖңеӯӨеІӣвҖқзҺ°иұЎпјҢиҷҺзҫӨжҙ»еҠЁеҸ—йҷҗдәҺж ёеҝғдҝқжҠӨеҢәпјҢзјәд№Ҹи·ЁеҢәеҹҹиҝҒеҫҷзҡ„е®үе…Ёе»ҠйҒ“пјҢеҜјиҮҙз”ҹжҖҒзі»з»ҹзҡ„е®Ңж•ҙжҖ§е°ҡжңӘе®һзҺ°гҖӮ

жңӘжқҘеә”иҝӣдёҖжӯҘдјҳеҢ–з”ҹжҖҒе»ҠйҒ“зҡ„规еҲ’дёҺе»әи®ҫпјҢйҖҡиҝҮжӨҚиў«жҒўеӨҚгҖҒз”ҹжҖҒиЎҘеҒҝгҖҒйҖҖиҖ•иҝҳжһ—зӯүж–№ејҸеҠ ејәж –жҒҜең°д№Ӣй—ҙзҡ„иҝһжҺҘгҖӮеҗҢж—¶пјҢеҲ©з”ЁйҒҘж„ҹзӣ‘жөӢдёҺең°зҗҶдҝЎжҒҜзі»з»ҹпјҲGISпјүжҠҖжңҜеҜ№з”ҹжҖҒзҪ‘з»ңиҝӣиЎҢеҠЁжҖҒиҜ„дј°пјҢдёәж”ҝзӯ–еҲ¶е®ҡжҸҗдҫӣ科еӯҰдҫқжҚ®пјҢдҝғиҝӣдёңеҢ—иҷҺж –жҒҜең°ж•ҙдҪ“з”ҹжҖҒеҠҹиғҪзҡ„жҒўеӨҚгҖӮ

必一,必一运动,bsports必一体育,bsports体育2гҖҒдәәзұ»жҙ»еҠЁе№Іжү°дёҺзӨҫеҢәе…ұеӯҳжҢ‘жҲҳ

дәәзұ»жҙ»еҠЁеҜ№дёңеҢ—иҷҺж –жҒҜең°дә§з”ҹзҡ„е№Іжү°жҳҜеҪ“еүҚдҝқжҠӨе·ҘдҪңзҡ„ж ёеҝғйҡҫйўҳд№ӢдёҖгҖӮзӣ—зҢҺгҖҒж”ҫзү§гҖҒйҮҮдјҗгҖҒйҒ“и·Ҝе»әи®ҫзӯүжҙ»еҠЁдёҚд»…з ҙеқҸдәҶз”ҹжҖҒзҺҜеўғпјҢиҝҳеўһеҠ дәҶдёңеҢ—иҷҺдёҺдәәзұ»зҡ„еҶІзӘҒйЈҺйҷ©пјҢе°Өе…¶жҳҜеңЁиҷҺеҸЈеҜҶйӣҶеҢәеҹҹпјҢиҷҺе®ідәӢ件еҒ¶жңүеҸ‘з”ҹпјҢеҪұе“ҚдәҶеҪ“ең°еұ…ж°‘зҡ„з”ҹдә§дёҺз”ҹжҙ»е®үе…ЁгҖӮ

е®һзҺ°дәәдёҺиҷҺзҡ„е’Ңи°җе…ұеӯҳпјҢйңҖиҰҒеңЁдҝқжҠӨдёҺеҸ‘еұ•д№Ӣй—ҙжүҫеҲ°е№іиЎЎгҖӮдёҖж–№йқўпјҢеә”еҠ ејәжү§жі•зӣ‘з®ЎдёҺз”ҹжҖҒиЎҘеҒҝеҲ¶еәҰпјҢдёҘеҺүжү“еҮ»зӣ—зҢҺиЎҢдёәпјҢдҝқйҡңйҮҺз”ҹеҠЁзү©зҡ„з”ҹеӯҳе®үе…ЁпјӣеҸҰдёҖж–№йқўпјҢеә”дёәзӨҫеҢәеұ…ж°‘жҸҗдҫӣжӣҝд»Јз”ҹи®Ўж”ҜжҢҒпјҢеҰӮеҸ‘еұ•з”ҹжҖҒж—…жёёгҖҒжһ—дёӢз»ҸжөҺгҖҒз”ҹжҖҒе…»ж®–зӯүпјҢеҮҸе°‘еҜ№иҮӘ然иө„жәҗзҡ„дҫқиө–пјҢд»Һж №жң¬дёҠзј“и§ЈдәәиҷҺеҶІзӘҒгҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢеҠ ејәе…¬дј—з”ҹжҖҒж•ҷиӮІдёҺзӨҫеҢәеҸӮдёҺеҗҢж ·иҮіе…ійҮҚиҰҒгҖӮйҖҡиҝҮжҸҗеҚҮеҪ“ең°еұ…ж°‘зҡ„зҺҜдҝқж„ҸиҜҶе’ҢдҝқжҠӨиҙЈд»»ж„ҹпјҢдҪҝ他们д»ҺвҖңиў«з®ЎзҗҶиҖ…вҖқиҪ¬еҸҳдёәвҖңе…ұеҗҢе®ҲжҠӨиҖ…вҖқпјҢеҪўжҲҗзӨҫдјҡе…ұжІ»зҡ„дҝқжҠӨж јеұҖпјҢд»ҺиҖҢдёәдёңеҢ—иҷҺж –жҒҜең°зҡ„й•ҝжңҹзЁіе®ҡеҘ е®ҡзӨҫдјҡеҹәзЎҖгҖӮ

3гҖҒи·ЁеўғеҗҲдҪңдёҺеӣҪйҷ…дҝқжҠӨжңәеҲ¶е»әи®ҫ

дёңеҢ—иҷҺеҲҶеёғиҢғеӣҙи·Ёи¶ҠдёӯеӣҪдёҺдҝ„зҪ—ж–ҜеӣҪз•ҢпјҢеұһдәҺе…ёеһӢзҡ„и·Ёеўғзү©з§ҚгҖӮз”ұдәҺдёӨеӣҪеңЁз”ҹжҖҒзі»з»ҹз®ЎзҗҶгҖҒж”ҝзӯ–жү§иЎҢеҸҠзӣ‘жөӢжүӢж®өдёҠеӯҳеңЁе·®ејӮпјҢи·ЁеўғдҝқжҠӨеҚҸи°ғйҡҫеәҰиҫғеӨ§гҖӮиҷҺзҫӨеңЁиҝҒеҫҷиҝҮзЁӢдёӯеёёеёёйқўдёҙиҫ№еўғеұҸйҡңгҖҒеңҹең°еҲ©з”Ёе·®ејӮеҸҠж”ҝзӯ–дёҚиЎ”жҺҘзӯүй—®йўҳпјҢиҝҷеҜ№е…¶з§ҚзҫӨжҒўеӨҚеҪўжҲҗеҲ¶зәҰгҖӮ

иҝ‘е№ҙжқҘпјҢдёӯдҝ„еҸҢж–№е·Іе»әз«ӢдёңеҢ—иҷҺдёҺдёңеҢ—иұ№и·Ёеўғз”ҹжҖҒеҗҲдҪңжңәеҲ¶пјҢйҖҡиҝҮиҒ”еҗҲзӣ‘жөӢгҖҒдҝЎжҒҜе…ұдә«е’ҢиҒ”еҗҲжү§жі•зӯүеҪўејҸпјҢеҸ–еҫ—дәҶз§ҜжһҒжҲҗж•ҲгҖӮдҫӢеҰӮпјҢзәўеӨ–зӣёжңәзӣ‘жөӢж•°жҚ®иЎЁжҳҺпјҢдёҖдәӣдёңеҢ—иҷҺдёӘдҪ“е·Іе®һзҺ°и·ЁеўғиҮӘз”ұжҙ»еҠЁпјҢжҳҫзӨәеҮәз”ҹжҖҒиҝһйҖҡжҖ§жӯЈеңЁйҖҗжӯҘжҒўеӨҚгҖӮ

жңӘжқҘпјҢеә”иҝӣдёҖжӯҘж·ұеҢ–еӣҪйҷ…еҗҲдҪңжңәеҲ¶пјҢжҺЁеҠЁе»әз«Ӣи·Ёеўғз”ҹжҖҒиө°е»Ҡе’Ңз»ҹдёҖзҡ„зӣ‘жөӢиҜ„дј°дҪ“зі»гҖӮеҗҢж—¶пјҢеҸҜеҖҹйүҙеӣҪйҷ…жҲҗеҠҹз»ҸйӘҢпјҢеҰӮвҖңеҢ—зҫҺзҒ°зӢји·Ёе·һз®ЎзҗҶвҖқжЁЎејҸпјҢйҖҡиҝҮеҢәеҹҹеҚҸи°ғдёҺжі•еҫӢдә’и®ӨпјҢжҸҗеҚҮдҝқжҠӨж•ҲзҺҮпјҢжһ„е»әд»Ҙз”ҹжҖҒзі»з»ҹдёәж ёеҝғзҡ„еӣҪйҷ…дҝқжҠӨж јеұҖгҖӮ

4гҖҒжңӘжқҘеҸ‘еұ•ж–№еҗ‘дёҺ科жҠҖеҠ©еҠӣ

科жҠҖеҲӣж–°жӯЈеңЁжҲҗдёәдёңеҢ—иҷҺдҝқжҠӨдёҺж –жҒҜең°жҒўеӨҚзҡ„йҮҚиҰҒжҺЁеҠЁеҠӣгҖӮйҖҡиҝҮзәўеӨ–зӣёжңәиҮӘеҠЁзӣ‘жөӢгҖҒж— дәәжңәе·ЎжҠӨгҖҒеҚ«жҳҹе®ҡдҪҚи·ҹиёӘзӯүжҠҖжңҜжүӢж®өпјҢз§‘з ”дәәе‘ҳиғҪеӨҹе®һж—¶жҺҢжҸЎдёңеҢ—иҷҺзҡ„жҙ»еҠЁиҪЁиҝ№дёҺз”ҹжҖҒзҺҜеўғеҸҳеҢ–пјҢдёә科еӯҰеҶізӯ–жҸҗдҫӣж•°жҚ®ж”Ҝж’‘гҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢеӨ§ж•°жҚ®дёҺдәәе·ҘжҷәиғҪзҡ„еә”з”Ёд№ҹдёәдҝқжҠӨе·ҘдҪңеёҰжқҘдәҶж–°зҡ„зӘҒз ҙгҖӮеҲ©з”ЁAIиҝӣиЎҢеҪұеғҸиҜҶеҲ«дёҺж•°жҚ®еҲҶжһҗпјҢеҸҜд»Ҙжӣҙй«ҳж•Ҳең°иҜҶеҲ«дёӘдҪ“гҖҒзӣ‘жөӢж•°йҮҸеҸҳеҢ–пјҢ并预жөӢжҪңеңЁиҝҒеҫҷи·Ҝеҫ„гҖӮиҝҷдәӣжҠҖжңҜдёҚд»…жҸҗй«ҳдәҶдҝқжҠӨе·ҘдҪңзҡ„зІҫеҮҶеәҰпјҢд№ҹйҷҚдҪҺдәҶдәәеҠӣжҲҗжң¬гҖӮ

еңЁжңӘжқҘзҡ„еҸ‘еұ•дёӯпјҢеә”еҠ ејәз§‘з ”жңәжһ„гҖҒж”ҝеәңйғЁй—ЁдёҺзӨҫдјҡз»„з»Үзҡ„еҚҸеҗҢеҲӣж–°пјҢеҪўжҲҗеӨҡеұӮж¬Ўзҡ„科жҠҖж”Ҝж’‘дҪ“зі»гҖӮеҗҢж—¶пјҢеә”жҺЁеҠЁз”ҹжҖҒиЎҘеҒҝжңәеҲ¶зҡ„ж•°еӯ—еҢ–з®ЎзҗҶдёҺдҝЎжҒҜе…¬ејҖпјҢзЎ®дҝқдҝқжҠӨиө„йҮ‘й«ҳж•ҲеҲ©з”ЁпјҢдҪҝ科жҠҖзңҹжӯЈжҲҗдёәжҺЁеҠЁдёңеҢ—иҷҺж –жҒҜең°жҒўеӨҚзҡ„ж ёеҝғеҠЁеҠӣгҖӮ

жҖ»з»“пјҡ

жҖ»дҪ“иҖҢиЁҖпјҢдёңеҢ—иҷҺж –жҒҜең°дҝқжҠӨдёҺжҒўеӨҚжҳҜдёҖйЎ№зі»з»ҹе·ҘзЁӢпјҢж¶үеҸҠз”ҹжҖҒгҖҒзӨҫдјҡгҖҒз»ҸжөҺзӯүеӨҡйҮҚз»ҙеәҰгҖӮд»Һж –жҒҜең°иҝһйҖҡжҖ§е»әи®ҫеҲ°дәәиҷҺе…ұеӯҳжңәеҲ¶пјҢд»ҺеӣҪйҷ…еҗҲдҪңжЎҶжһ¶еҲ°з§‘жҠҖеҲӣж–°ж”Ҝж’‘пјҢеҸӘжңүеӨҡж–№еҠӣйҮҸеҚҸеҗҢеҸ‘еҠӣпјҢжүҚиғҪе®һзҺ°дёңеҢ—иҷҺз§ҚзҫӨзҡ„й•ҝжңҹзЁіе®ҡдёҺз”ҹжҖҒзі»з»ҹзҡ„еҸҜжҢҒз»ӯжҒўеӨҚгҖӮ

жңӘжқҘпјҢеә”еңЁеқҡжҢҒз”ҹжҖҒдјҳе…ҲдёҺ科еӯҰдҝқжҠӨзҡ„еҺҹеҲҷдёӢпјҢиҝӣдёҖжӯҘе®Ңе–„жі•еҫӢеҲ¶еәҰдёҺж”ҝзӯ–дҪ“зі»пјҢеҠ ејәеҢәеҹҹиҒ”еҠЁдёҺе…¬дј—еҸӮдёҺпјҢжһ„е»әдәәдёҺиҮӘ然е’Ңи°җе…ұз”ҹзҡ„дҝқжҠӨж–°ж јеұҖгҖӮдёңеҢ—иҷҺзҡ„еҪ’жқҘпјҢдёҚд»…жҳҜз”ҹжҖҒдҝ®еӨҚзҡ„иұЎеҫҒпјҢжӣҙжҳҜдәәзұ»дёҺиҮӘ然е…ұеҗҢеҸ‘еұ•зҡ„еёҢжңӣж Үеҝ—гҖӮ